2024 / 12 / 23

研究

江崎グリコ株式会社は短鎖脂肪酸を多く生み出す※1当社独自のビフィズス菌Bifidobacterium animalis subsp. lactis GCL2505(以下、GCL2505株)と水溶性食物繊維イヌリンによる認知機能の改善効果を確認しました。本研究成果は2023年9月27日(水)に国際科学雑誌「Nutrients」に掲載されました。当社は「タンサ脂肪酸プロジェクト」として短鎖脂肪酸の研究と啓発活動を積極的に進めており、今後もGCL2505株と短鎖脂肪酸の可能性を探ってまいります。

<この記事ではタンサマガジンの公開に際して、2023年10月12日のニュースリリース内容を掲載しております。>

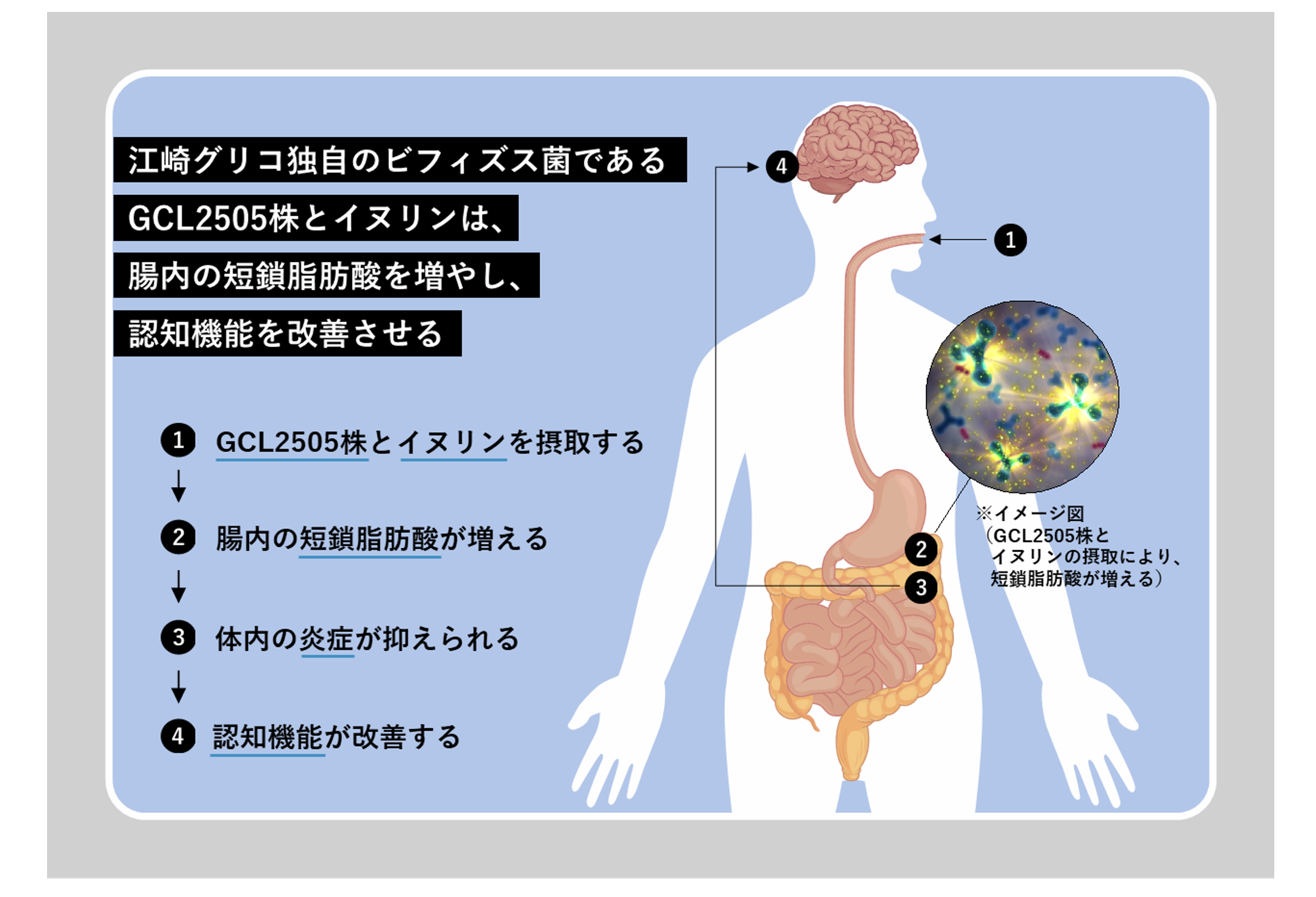

⚫物忘れの自覚がある、または他人から物忘れを指摘されたことのある、健常な成人男女80名を対象にしたヒト試験の結果、GCL2505株とイヌリンを12週間摂取した群は、プラセボ群と比較して、腸内のビフィズス菌が増え、認知機能が改善されました。

⚫これはGCL2505株とイヌリンの摂取によって腸内のビフィズス菌が増え、短鎖脂肪酸が多く生み出されたためだと考えられます。

⚫今回の結果から、GCL2505株とイヌリンを継続的に摂取することで、認知症を予防できる可能性が示唆されました。

<論文タイトル・著者名>

Effect of Continuous Ingestion of Bifidobacteria and Dietary Fiber on Improvement in Cognitive Function: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.

Naoki Azuma, Takashi Mawatari, Yasuo Saito, Masashi Tsukamoto, Masatoshi Sampei and Yoshitaka Iwama.

Nutrients 2023, 15(19), 4175; https://doi.org/10.3390/nu15194175

現在日本には600万人以上の認知症患者がいるとされ※2、これはおよそ20人に1人にあたる計算となります。さらに、世界には現在5,500万人の患者がおり、2030年には7,800万人、2050年には1億3,900万人にまで増加すると推定されています※3。このように認知症は世界的な社会課題であり、解決策が常に求められています。

認知症の大多数はアルツハイマー病(AD)であり、脳細胞の減少によって脳が萎縮することで引き起こされます。ADは一度発症すると症状を改善させることが困難な病気です。現在のAD治療薬では病態の進行を遅らせることしかできないため、未だ根本的な治療法はありません。そのため、対策としては発症する前の予防がとても重要です。ADの前段階にあたる状態として軽度認知障害(MCI)という状態がありますが、MCIは正常な状態と認知症の中間の状態で、MCIであれば正常状態に回復することが可能だと言われています。そのため、普段の生活の中でMCIから回復させる方法、さらにはMCIになることを防ぎ、AD患者を増やさない対策が求められています。

ADは肥満など身体の炎症と深い関係があることが最近分かってきました※4。肥満や炎症を抑えることでADの進行を抑えることが期待されています。

当社独自のビフィズス菌であるGCL2505株は健康な成人から分離されたプロバイオティクス株で、これまでの研究により、内臓脂肪の低減効果が明らかにされています※5。また、GCL2505株はヒトの腸内にいる一般的なビフィズス菌と比べて短鎖脂肪酸を多く産生することも明らかになっています※1。その短鎖脂肪酸と炎症の関連性についても研究が進む中、当社ではGCL2505株とイヌリンによる認知機能への影響を確認する研究に着手しました。

・物忘れの自覚がある、または他人から物忘れを指摘されたことのある健常な成人男女80名を対象に、プラセボ対照二重盲検並行群間比較試験を行いました。

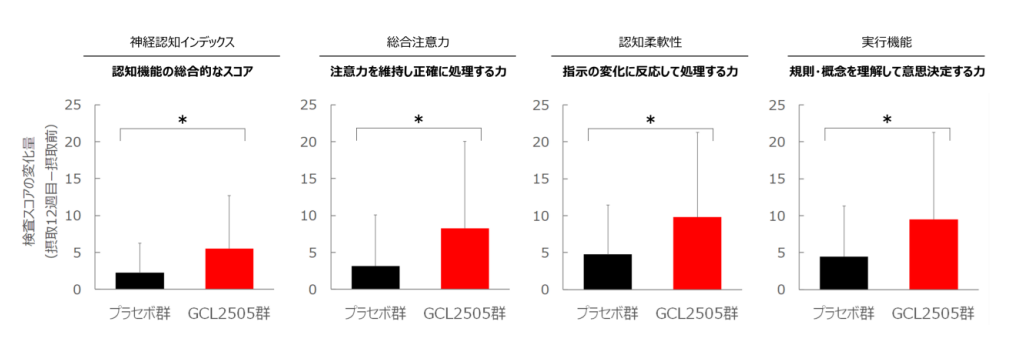

・その結果、1日あたり100億個のGCL2505株と2gのイヌリンを12週間摂取した群(GCL2505群)は、プラセボ群と比較して、コグニトラックス検査※注における総合注意力、認知柔軟性、実行機能領域に加え、総合的な認知機能の評価に用いられる神経認知インデックス領域のスコアが有意に改善しました。またGCL2505群の糞便中のビフィズス菌数は、プラセボ群と比較して有意に高い値を示しました。

図1.認知機能検査(コグニトラックス検査)結果抜粋

*:群間で有意な差が認められた(p<0.05)

図2.GCL2505株とイヌリンによる認知機能改善の推定作用機序

※注:「コグニトラックス検査」とは米国のCNS Vital Signs社が開発した認知機能検査技術をベースに、株式会社ヘルス・ソリューションが日本向けにデザインした認知機能検査サービス。記憶力・注意力・処理速度・実行機能など広い範囲の機能について、コンピューターを使ってウェブ上にて短時間で検査することができます。この検査は現在の状態(正常認知、MCIまたは認知症であるか)を測定・評価することができるため、認知機能検査として近年日本でもクリニック、病院などに導入されはじめています。

現在、専用の治療薬が国内外で承認に向かうなど、ADの解決に向けた動きが世界中で加速していますが、認知症を予防する有効な方法は未だ確立されていません。そんな中、今回の結果によって、GCL2505株とイヌリンの継続的な摂取は認知機能の改善につながる有効なアプローチである可能性が示唆されました。つまり、日常的にGCL2505株とイヌリンを取ることで、AD発症を予防できる可能性があります。当社は、今後もGCL2505株と短鎖脂肪酸の可能性を探り、当社のパーパスであるすこやかな毎日、ゆたかな人生の実現に努めてまいります。

短鎖脂肪酸とは、ビフィズス菌などの腸内細菌が水溶性食物繊維やオリゴ糖などをエサにして作る腸内細菌代謝物質です。酢酸、プロピオン酸、酪酸などがその代表です。近年の研究で、体脂肪の低減、基礎代謝の向上などの抗肥満作用をはじめ、免疫やストレス、認知機能への作用など、様々な機能を持つことが明らかになっています。

当社は、人々の健康寿命を延伸することをひとつの使命と考え、腸の健康と腸内細菌の研究に注力しています。近年、腸と密接に結びついた様々な疾病が人々の健康課題となる中、ビフィズス菌と短鎖脂肪酸の研究と啓発活動によって、健康寿命の延伸に寄与したいと考え、2022年6月に「タンサ脂肪酸プロジェクト」を立ち上げました。生活者の方々への短鎖脂肪酸に関する分かりやすい情報の発信と、当社独自のビフィズス菌であるGCL2505株のヒトへの作用に関する臨床研究等を進めております。

※1 Aoki et al. Sci. Rep. 2017, 7, 43522.

※2 首相官邸、「認知症年齢別有病率の推移等について」(平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授)による速報値

※3 WHO, “Global status report on the public health response to dementia Executive summary”, 2021-09

※4 Holmes et al. Neurology. 2009, 73, 768–774.

※5 Takahashi et al. Biosci. Microbiota Food Health. 2016, 35, 163–171.